近日,中国热带农业科学院椰子研究所油棕资源评价研究团队在油棕脂质代谢的分子机制方面取得新进展。研究团队对无籽种和薄壳种油棕不同发育阶段的中果皮脂类物质变化进行转录组和代谢组联合分析,确定参与油棕脂质生物合成的关键调控因子和通路,通过将基因表达与脂肪酸和脂质水平的变化相关联,筛选可能调控脂类生物合成的候选基因。研究成果为通过基因遗传改良,培育高产优质油棕新品种提供理论支撑。

油棕被称“世界油王”,广泛应用于食用油、食品加工、日化产品及生物能源等领域,具有较高的经济价值。研究表明,棕榈油产量、品质性状与脂类物质合成及代谢密切相关,然而,目前关于油棕脂质合成调控网络及其分子机制的研究较少,在一定程度上限制了高产优质油棕新品种的育种进程。因此,深入解析油棕脂类代谢的调控机制,对提高棕榈油产业的经济效益具有一定意义。

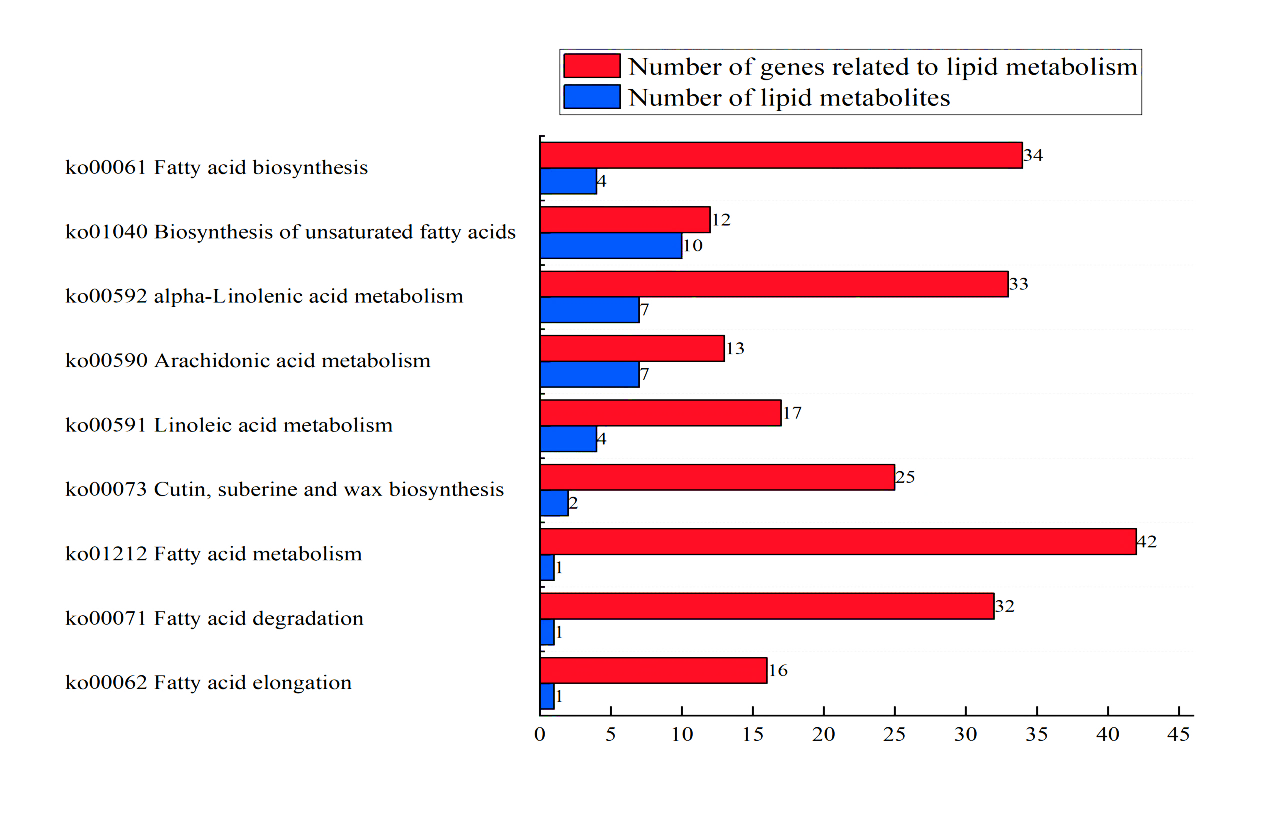

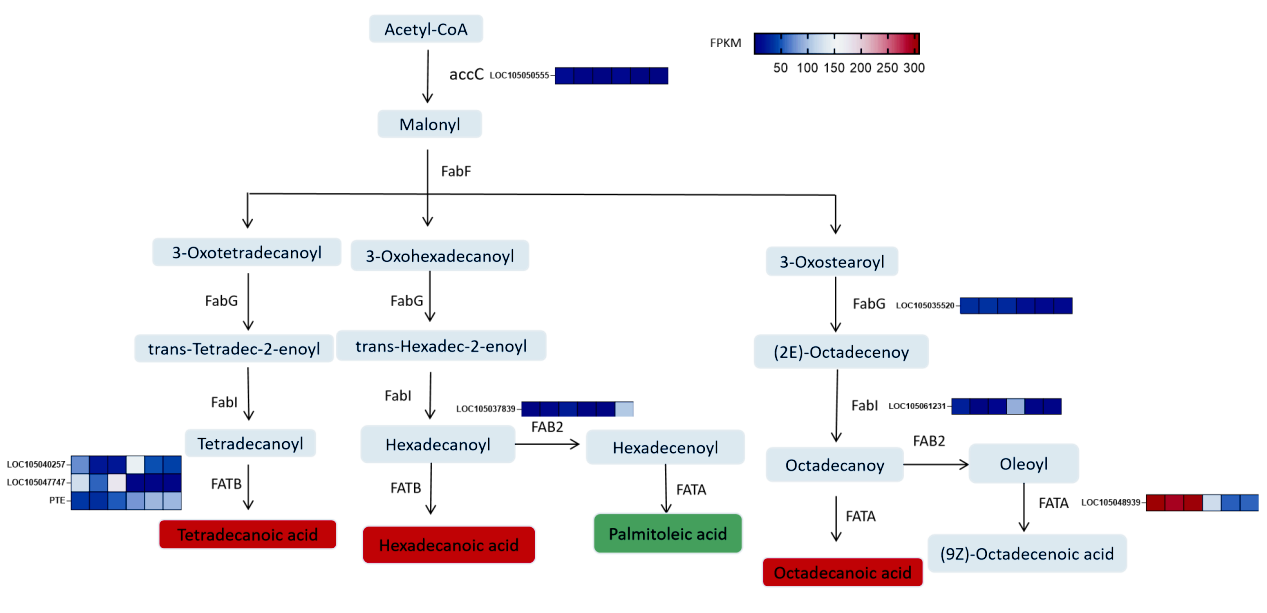

本研究基于油棕脂质组学数据,通过KEGG富集分析鉴定出其9种脂类代谢途径中显著富集的30种游离脂肪酸,研究发现,脂肪酸代谢(ko01212)和脂肪酸生物合成(ko00061)等通路在脂类合成和调控中起着关键作用(图1)。通过KEGG通路挖掘无籽种和薄壳种油棕中果皮不同发育阶段与脂质代谢相关的关键基因,绘制出脂肪酸生物合成途径,研究揭示LACS9、KAT、ACOX1、FABF和SAD2等酶基因在脂肪酸代谢中具有重要作用。其中薄壳种品种表现出较高的酶活性和代谢物积累水平,特别是在果实发育的早期和后期阶段,这表明薄壳种具有更强的脂质生物合成能力和效率(图2)。

图1 不同发育时期无籽棕和薄油棕中果皮中脂类代谢产物相关基因的KEGG富集途径

图2 脂肪酸生物合成途径

相关研究成果以“Deciphering the Molecular Mechanisms of Oil Palm Lipid Metabolism through Combined Metabolomics and Transcriptomics”为题发表于《Food Chemistry》。博士后Jerome Jeyakumar John Martin为第一作者,中国热科院椰子所曹红星研究员为论文通讯作者。此研究得到国家重点研发计划、中央级公益性科研院所基本科研业务费和国家现代农业产业技术体系等项目资助。

琼ICP备11000394号

琼ICP备11000394号 琼公网安备 46010602000325号

琼公网安备 46010602000325号